○上勝町教育委員会事務局庶務規程

平成28年6月16日

教委規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項の規定に基づき,他の法令に特別の定めがあるもののほか,上勝町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理並びに職員の服務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 事務局の組織及び事務分掌

(係の設置)

第2条 事務局に次の係をおく。

学校教育係

社会教育係

(係長)

第3条 係に係長を置くことができる。

2 係長は,事務局長又は事務局長補佐の命を受け係の事務を処理する。

(係の事務分掌)

第4条 係の事務分掌は,次のとおりとする。

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局,学校その他の教育機関の職員の任免,分限,懲戒及び人事給与に関すること。

(3) 学校教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。

(4) 学校教育施設の工事計画の策定及び教育財産の取得の申し出に関すること。

(5) 学校教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。

(6) 学校教育財産の管理に関すること。

(7) 学校教育関係の規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 学校教育施設の請願又は,陳情の処理に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 学校教育に関する広報,調査及び統計に関すること。

(11) 公印,備品の管守に関すること。

(12) 学校教育に関する伝票の処理及び物品の取り扱いに関すること。

(13) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

(14) 学校医,学校歯科及び薬剤師の委嘱に関すること。

(15) 学級編成,通学区域に関すること。

(16) 教科書その他教材に関すること。

(17) 学校保健及び学校安全に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 学校職員の研修並びに福利,厚生に関すること。

(20) 児童及び生徒の就学育英に関すること。

(21) スクールバスに関すること。

(22) 教育研究及びPTAに関すること。

(23) その他学校教育に関すること。

社会教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局,その他の社会教育教育機関の職員の任免,分限,懲戒及び人事給与に関すること。

(3) 社会教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。

(4) 社会教育施設の工事計画の策定及び教育財産の取得の申し出に関すること。

(5) 社会教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。

(6) 社会教育財産の管理に関すること。

(7) 社会教育関係の規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 学校教育施設の請願又は,陳情の処理に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 社会教育に関する広報,調査及び統計に関すること。

(11) 公印,備品の管守に関すること。

(12) 社会教育に関する伝票の処理及び物品の取り扱いに関すること。

(13) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

(14) 社会教育機関の運営に関すること。

(15) 社会教育委員,文化財保護審議委員及びスポーツ推進委員の委嘱並びにこれらの会議に関すること。

(16) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(17) 講座の開設及び討論会,講習会,研修会,講演会,展示会,その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(18) 高齢者及び婦人学級に関すること。

(19) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

(20) 社会教育のために必要な設備,器械及び資料の提供に関すること。

(21) 社会教育情報の交換及び調査研究に関すること。

(22) 視聴覚教育に関すること。

(23) 文化財の保護に関すること。

(24) スポーツ,文化,芸能に関すること。

(25) 家庭教育に関する情報の提供に関すること。

(26) 情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設等に関すること。

(27) 主として学齢児童及び学齢生徒に対する,学校の授業の終了後等に学校等を利用して行う学習等の機会を提供する事業の実施等にすること。

(28) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校,社会教育施設その他地域において行う教育活動等の機会を提供する事業の実施等に関すること。

(29) 社会教育に関する情報の収集,整理及び提供に関すること。

(30) その他社会教育に関すること。

(職員の事務分担)

第5条 教育長は,事務局長,事務局長補佐,係長の意見を聞いて,職員の事務分担を定めなければならない。

2 職員は,分担外の事務であっても,その事情に応じ,相互に協力しなければならない。

第3章 教育長の事務代決

(事務の代決)

第6条 教育長が不在のときは,事務局長がその事務を代決する。

2 教育長及び事務局長がともに不在のときは,事務局長補佐が,事務局長補佐がともに不在のときは,主務係長がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第7条 重要又は異例に属する事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示したもので特に急施を要するものについては,この限りでない。

2 代決者は,教育長が帰庁後,速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。

第4章 事務の処理

(到着文書の処理)

第8条 事務局に到着した文書は,次の各号により速やかに処理しなければならない。

(1) 封かん又は包装されているものは,直ちに開封し,受付印を押し,係長,事務局長補佐,事務局長を経て教育長の受けた後主務係長に配布する。軽易な文書は教育長の閲覧を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず,その封皮に受付印を押し,文書収受簿に登録したうえ直接そのあて名の者に配布して受領印を徴すること。この場合において,配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続きを経なければならない。

(3) 現金,金券及び有価証券等は,金券等受付簿に登録し,あて名の者に配布して受領印を徴すること。

(文書の収受番号)

第9条 文書の収受番号は,文書収受簿により一連番号を付し,毎年4月1日に更新するものとする。

(文書の配布及び処理)

第10条 係長は,文書の配布を受けたときは,自ら処理するもののほか,直ちに処理方法を示して係員に交付しなければならない。

(起案方法)

第11条 事件の処理については,次条に規定する場合を除き,起案用紙を用いて起案し,教育長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な照会等に対する回答等については,当該文書の余白に朱書で起案することができる。

(2) 職員の任免等については,辞令簿に記載すること。

(3) 証明書等の交付を要するものについては,諸証明書交付簿に記載すること。

(文書の発送手続き)

第13条 発送する文書はこれを浄書し,発送しなければならない。

2 発送する文書発送簿に必要事項を記載し,公印及び契印を押し発送するものとする。ただし,軽易な文書については,文書発送簿に記載することを省略できるものとする。

3 発送文書中,印刷した軽易な文書については,公印及び契印を省略することができるものとする。

(文書の発送番号)

第14条 文書の発送番号は,文書発送簿により一連番号を付し,毎年4月1日に更新するものとする。

(完結文書の処理)

第15条 完結文書は,主務係において内容別に分類し,完結文書整理表に記載のうえ,表紙及び背表紙を付してとじ,簿冊としなければならない。

2 前項に規定する完結文書整理表は,表紙の次にとじ込むものとする。

(文書の公開の禁止)

第16条 文書は,外部のものに公開してはならない。ただし,教育長の許可を受けたときは,この限りでない。

(完結文書の保存)

第17条 第15条第1項の規定による簿冊は,主務係が保存しなければならない。

(未完結文書の保管)

第18条 未完結文書は,主務者において一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(未完文書の調査)

第19条 常に文書の未完状況を調査し,必要な措置を構じなければならない。

(議案等の整理)

第20条 委員会の会議に提出する議案等は,議案等整理簿に記載して整理するものとする。

(規則及び規程の整理)

第21条 規則及び規程は,規則等台帳に記載して整理しなければならない。

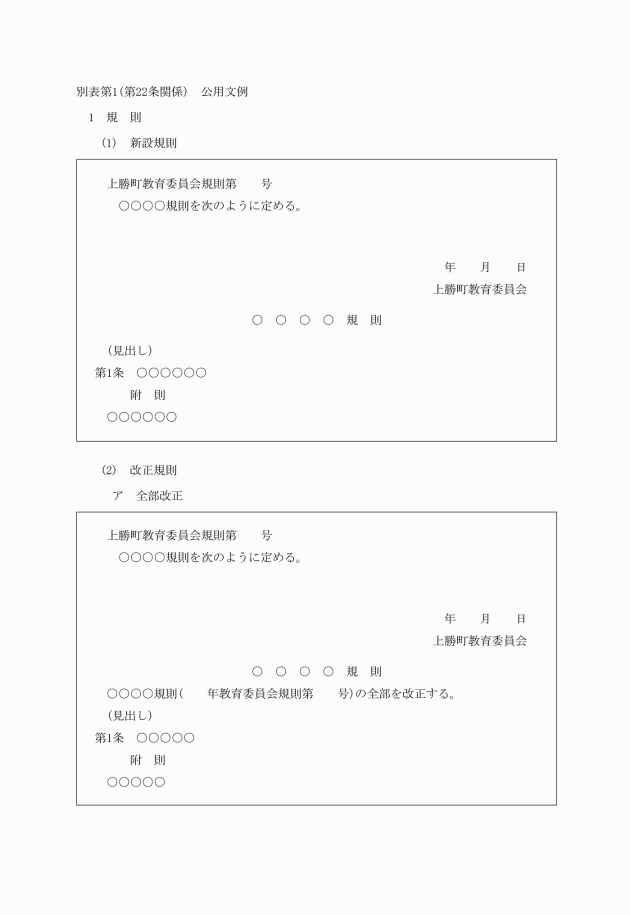

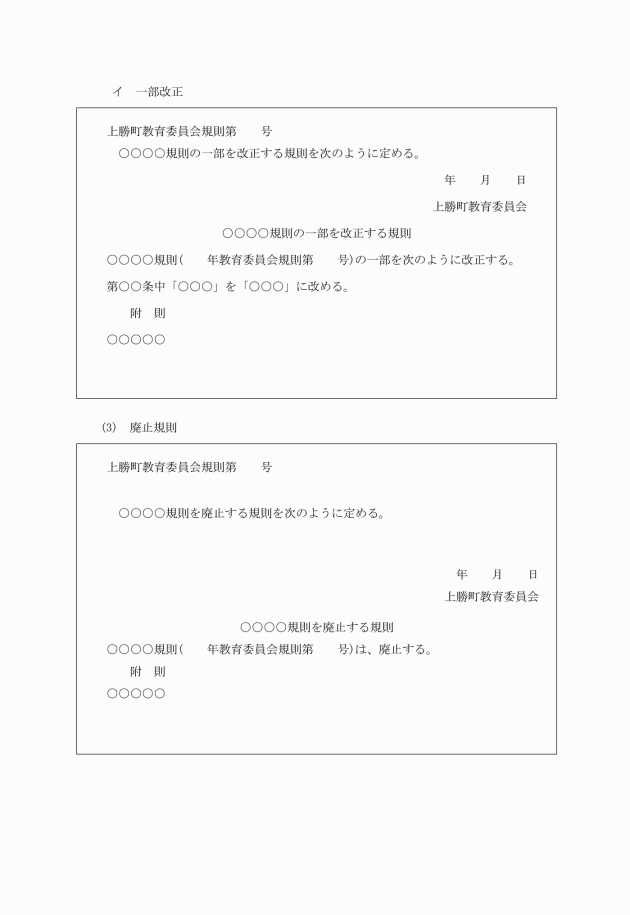

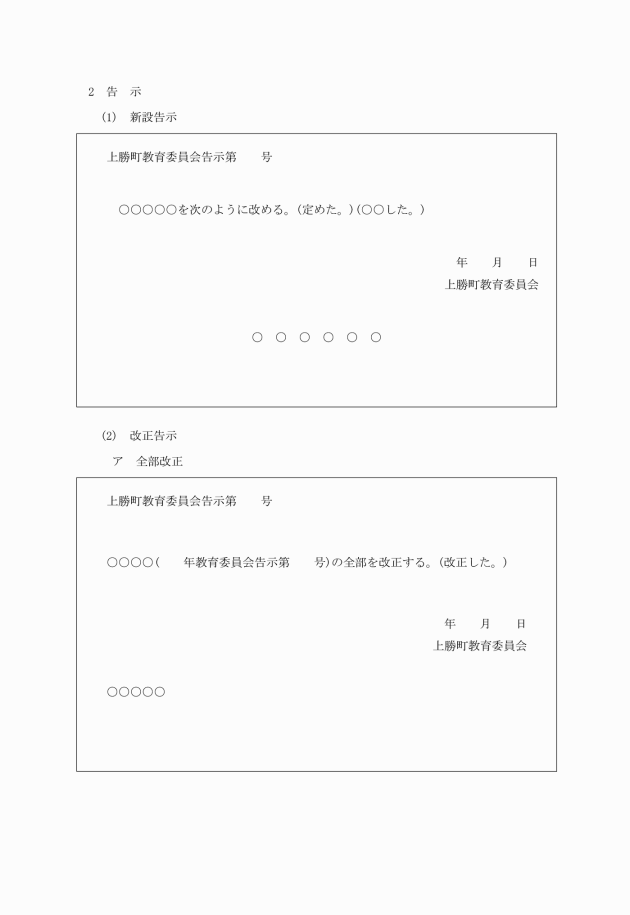

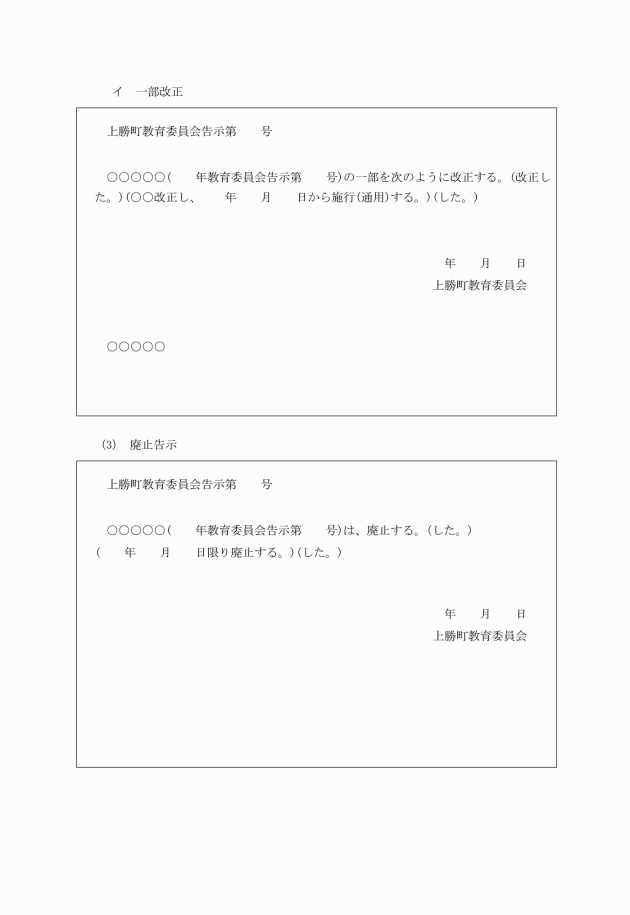

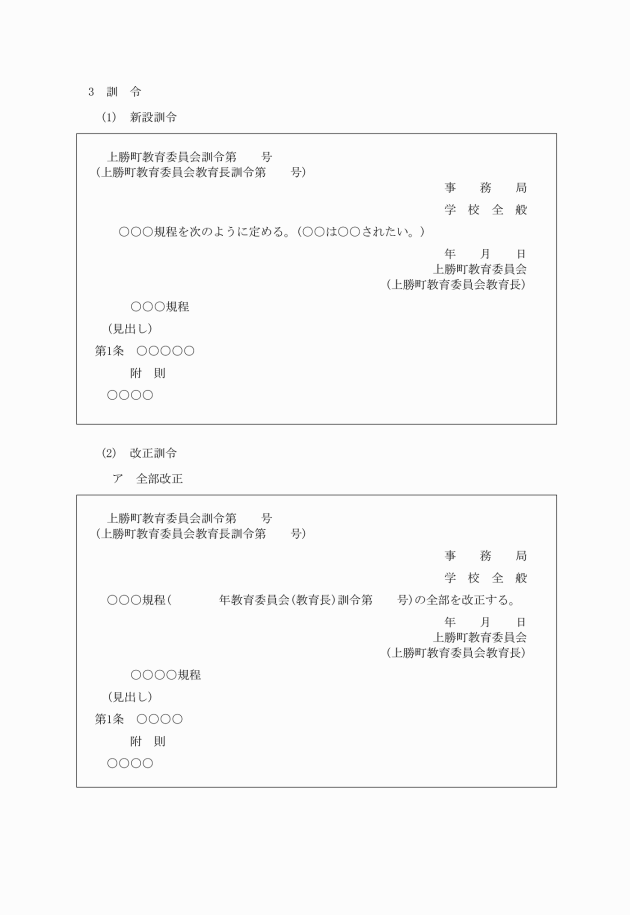

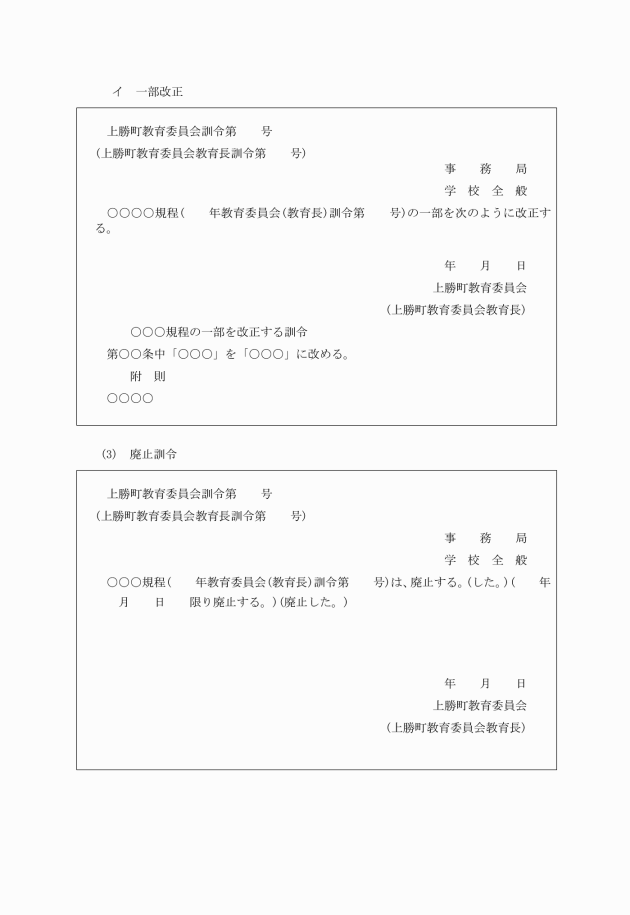

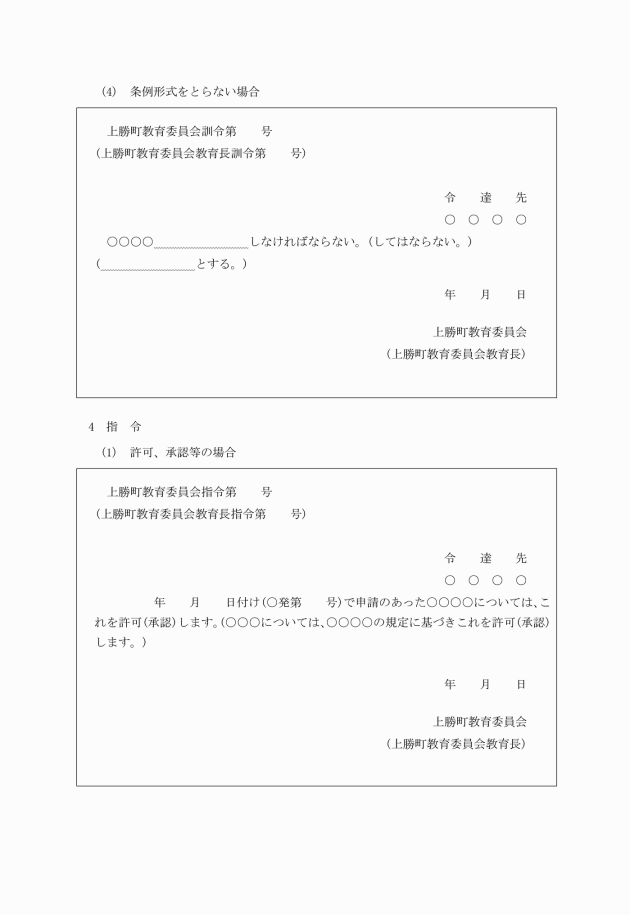

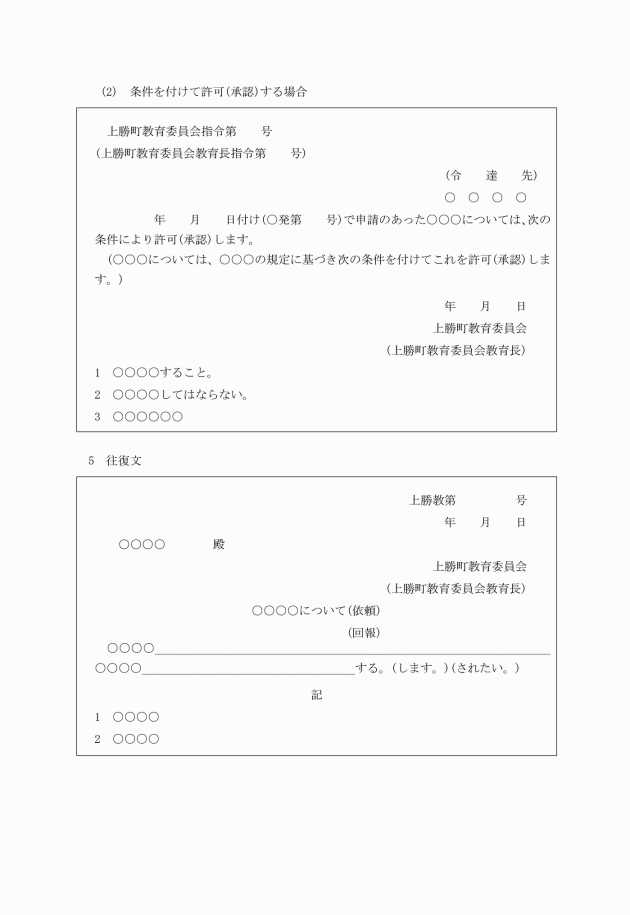

(公用文例)

第22条 公文書は,別表第1に定める公用文例により記載しなければならない。

(令達の種類)

第23条 令達の種類は,次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条の規定により制定するもの

(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの

(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来の例規になるもの

(4) 指令 申請,願等に対し指示又は命令するもの

2 令達は,庶務係において,令達番号簿に記載し,整理しなければならない。

第5章 帳簿の保存

(帳簿の種類)

第24条 事務局の事務を処理するため備えなければならない台帳,簿冊等(以下「帳簿」という。)は,おおむね別表第2のとおりとする。

(帳簿の保存)

第25条 帳簿は書庫(書棚)に納め,虫害,湿気及び火気に注意し,かつ,非常事態に際し特に保全を要するものは,書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書きし保存しなければならない。

(帳簿の保存年限)

第26条 帳簿の保存年限は,別表第2のとおりとする。

2 保存年限は,当該帳簿の属する年度の終了した日の翌日から起算する。

(保存帳簿の持ち出し及び公開の制限)

第27条 保存帳簿は,庁外に持ち出し,又は外部のものに公開してはならない。ただし,教育長の許可を受けたときは,この限りでない。

(保存帳簿の廃棄)

第28条 保存期間が満了し,又は保存の必要がなくなった帳簿は,教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。

第6章 職員の服務

(庁中日誌)

第29条 係長は,庁中日誌に毎日主な行事等を記載し,教育長の閲覧に供さなければならない。

(出勤簿の押印等)

第30条 職員は,出勤したとき,自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤簿は毎日調査し,これを整理しなければならない。

(履歴書の提出等)

第31条 事務局勤務を命ぜられた職員は,着任後5日以内に履歴書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された,履歴書は保管し,必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は,すでに提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは,その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(離席)

第32条 職員は,勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは,上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第33条 出張を命ぜられた職員は,帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続き)

第34条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,営利企業等に従事しようとするときは,同法第38条第1項の規定により,営利企業等従事許可願を教育長に提出し,その許可を受けなければならない。

(非常事態の処置)

第35条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,直ちに登庁し,臨機応変の処置をとらなければならない。

(事務引継)

第36条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に,担当事務について事務引継書を作成し,後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ,教育長に届け出なければならない。

(当直の心得)

第37条 当直を命ぜられた職員は,当直時間中おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 庁内の火気その他一切の庁内取締に関すること。

(2) 文書の収受及び保管に関すること。ただし,急施を要する文書は,あて名の者に連絡する等適宜処理すること。

(3) 非常事態が発生し,又は発生のおそれがある場合は,直ちに上司に急報し,かつ,応急の処置をとること。

(4) その他臨機の処置をとること。

2 当直員は,前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し,当直終了後上司の閲覧に供さなければならない。

第7章 雑則

(その他必要な事項)

第38条 この規則に定めるもののほか,事務の処理,帳簿の保存及び職員の服務に関し必要な事項は,教育長が定める。

附則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に行った行為及び手続は,この規則によりしたものとみなす。

附則(令和2年3月12日教委規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月17日教委規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表第2(第24条・第26条関係)

帳簿の種類及び保存年限

帳簿の種類 | 保存年限 | 帳簿の種類 | 保存年限 |

教育委員会関係 | 学校関係 | ||

会議録 | 永久 | 学令簿 | 20年 |

議案等整理簿 | 永久 | 就学時健康診断票 | 5年 |

会議傍聴人受付簿 | 5年 | 職員健康診断票 | 5年 |

公印台帳 | 永久 | 財産関係 | |

事務局運営関係 | 財産原簿 | 永久 | |

規則等台帳 | 永久 | 施設管理台帳 | 20年 |

庁中台帳 | 5年 | 財務関係 | |

文書発受簿 | 5年 | 予算書 | 5年 |

金券等受付簿 | 5年 | 予算差引簿 | 5年 |

諸証明書交付簿 | 3年 | 物品購入簿 | 5年 |

令達番号簿 | 10年 | 備品台帳 | 常時 |

職員関係 | 補助金申請関係書 | 10年 | |

辞令簿 | 永久 | その他 | |

履歴書 | 永久 | 法令集 | 常時 |

出勤簿 | 5年 | 例規綴 | 永久 |

年次休暇整理簿 | 3年 | 第16条に規定する簿冊 | 5年 |

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿 | 5年 | 一般往復文書 | 3年 |

宿日直勤務命令簿 | 5年 | 軽易な文書の簿冊 | 1年 |

旅行命令簿 | 5年 |